BIVALVE MYOIDA

Le phénoménal bio-accumulateur de métaux lourds et polluants...

DISPONIBILITE GALERIE PHOTO VIDEO DU BAC

Le bivalve myoida est originaire de l’Ouest Asiatique, plus particulièrement du bassin de la mer Caspienne et se retrouve particulièrement au Kazakhstan, au Turkmenistan, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Iran.

Facilement reconnaissable par sa couleur zébrée alternant des bandes noires et blanches en zigzag, sa population propose toutefois une large hétérogénéité de couleurs qui se joue sur la largeur des zébrures, certains individus présentant une majorité de bandes noires ou, à l’inverse, davantage de bandes blanches ornées parfois de tons beiges à châtaignes. Il n’est pas rare d’observer des individus seulement ornés de blanc et de beige également.

Le bivalve myoida atteint généralement une taille de 4 cm à l’état sauvage mais se veut toujours plus petit en captivité avec une moyenne de 2 à 3 cm.

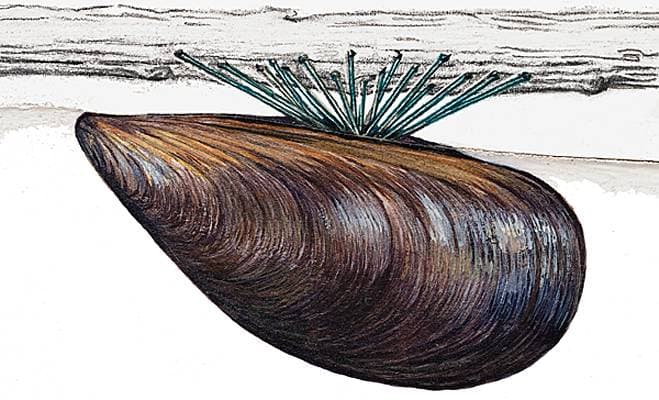

Sa coquille est de forme pyramidale et rappelle celle de la moule à la différence qu’elle présente une face plane en partie ventrale où croît un byssus dense qui lui permet d’adhérer solidement à tous types de supports durs (pierres, vitres, racines, plantes, autres bivalves...) et ce afin de se positionner dans les meilleures conditions possibles de filtration sans être emporté par le courant ; aspect nécessaire à sa survie.

Le byssus est une glande qui sécrète un ensemble de filaments qui, en se solidifiant dans l’eau, permet aux mollusques d'adhérer aux substrats durs comme en témoigne le schéma ci-dessous :

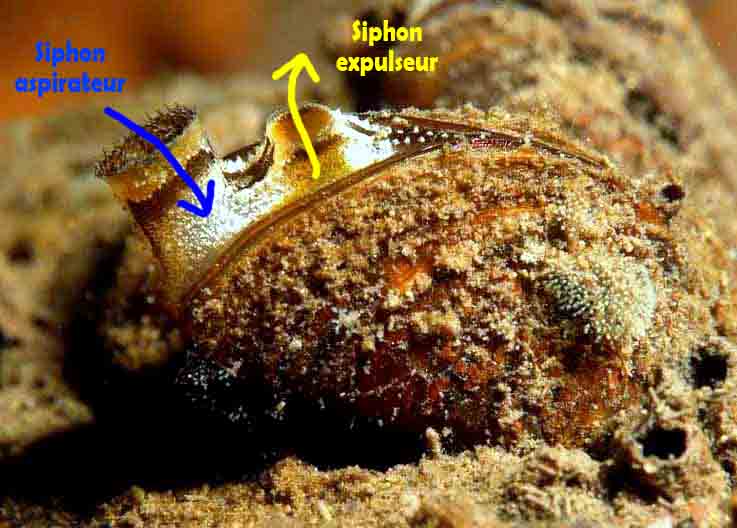

En effet et contrairement à d’autres, ce bivalve ne s’enfouit aucunement dans un substrat mou et ne survivrait pas à de telles conditions. Disposant de deux siphons en forme de petites trompes bien visibles, il s’avère être un filtreur très actif qui suscite de faire face au courant pour bien s’alimenter et s’oxygéner. Le processus est basique, il aspire l’eau par son plus grand siphon et capte la nourriture en suspension avant d’expulser le volume d’eau alors filtré par l’autre siphon légèrement plus petit. Ainsi, il peut se nourrir principalement de bactéries, de plancton, de phytoplancton, d'algues bleues, de petites algues vertes (ou chlorophylle planctonique) et de particules très fines de détritus végétaux ou organiques.

Au-delà de ses capacités de filtration alimentaire, de récentes études franco-danoises ont permis de démontrer que le bivalve Myoida avait un fort pouvoir de bioaccumulation dans sa chair et dans sa coquille d’un grand nombre de polluants dont les éléments traces métalliques ou métaux lourds, les pesticides, les hydrocarbures, les plastifiants, les résidus pharmaceutiques et aussi certains éléments radioactifs. Sur des essais en laboratoire, le temps de résidence des métaux dans l’eau serait divisé par deux dans les bacs peuplés de ces bivalves. Cette espèce se montrerait particulièrement efficace sur le zinc, le fer et le cuivre qu’elle réduit à plus de 90%, captant également d’autres types de métaux à son profit qu’elle accumule toute sa vie. Seule sa mort relarguerait les substances nocives dans les sédiments une fois que ses restes, notamment la coquille, s’enfoncent naturellement dans le sol.

Cette qualité notable est depuis peu exploitée en aquariophilie dans les régions où les eaux sont fortement polluées par l’activité anthropique industrielle (Bouches du Rhône, Pas de calais) et viti-agricole (Bretagne, Normandie, Bordelais, Occitanie). C’est en effet un éleveur breton de crustacés qui me l’a fait connaitre au biais d’une discussion où je désespérais de mes pertes croissantes de crevettes que je subissais chaque été à cause de l’élévation des concentrations en métaux dans nos eaux de robinet, particulièrement de cuivre toujours fortement utilisé dans les vignes de la région, liée aux extrêmes sécheresses que nous connaissons depuis 2020.

Et il faut bien dire que depuis l’incorporation de ces bivalves dans tous mes bacs avant l’été 2022, je n’ai plus du tout subi de pertes ! Je ne peux que constater l’extrême efficacité de cet organisme vivant en la matière et ne me vois aucunement fonctionner sans lui dorénavant. J’ai donc incorporer des essaims de bivalves dans chacun de mes bacs mais également dans mon bassin extérieur afin de pérenniser mon cheptel et d’adapter le nombre d’individus au besoin des mes aquariums.

Au-delà de sa capacité d’absorption des polluants et métaux, le bivalve serait insensible aux cyanotoxines des algues bleus qui pullulent dangereusement dans nos eaux naturelles depuis 2022. Selon une étude de l’Université du Danemark du Sud, elles bénéficieraient d'un mécanisme de détoxication des cyanotoxines hautement plus efficace que celui des autres moules qui finissent par en être stressées et affaiblies. Absorbant et neutralisant les cyanophycées (ou cyanobactéries), le bivalve Myoida se présente là aussi comme un fort atout face à l’avenir très incertain de la qualité des eaux du grand sud de France.

Le bivalve Myoida n’est pas hermaphrodite, il présente des individus mâles et femelles qui ne changent pas de sexe. En terme de reproduction, en milieu naturel, il se reproduit de juin à octobre en fonction de la température de l'eau qui doit atteindre un minimum de 12 à 15 °C. Les ovules et les spermatozoïdes sont alors libérés dans l'eau en très grande quantité. En 3 à 5 jours, l'œuf fertilisé devient une larve ciliée (phase planctonique) en forme de toupie qui véligère pendant deux à quatre semaines selon la température de l'eau. Sous son stade larvaire, la jeune moule peut voyager avec les courants sur plusieurs dizaines de kilomètres avant d’entamer une phase de transition pendant laquelle les larves se fixent et se métamorphosent. Vient alors la dernière phase dite benthique qui correspond à la naissance du jeune bivalve sous sa forme définitive qui se fixe par son byssus comme les adultes. Sa croissance se poursuit alors progressivement tout au long des cinq années de sa vie et dépend des conditions thermiques de son environnement et de le disponibilité alimentaire ; la croissance se réduisant toutefois proportionnellement avec l’âge.

En aquarium, bien que sa reproduction soit possible, elle demeure toutefois très limitée en raison des conditions d’entretien, telles que filtration et changements d’eau, qui aspirent la grande majorité des larves invisibles à l’œil nu. Nous avons observé l’apparition de quelques juvéniles uniquement sur des bacs low tech de grand volume, sous maintenance réduite, où des zones de faible courant restent permises grâce à la densité décorative (plantes, pierres, bois…) qui protège une partie des larves. Attention toutefois à la présence de certains poissons qui peuvent apprécier les larves en suspension, particulièrement les scalaires, tétras, gouramis et barbus.

Dans l’ensemble, si des fins reproductives s’envisagent, il est préférable de s’orienter sur un bassin extérieur où la reproduction se veut notablement plus efficace en raison d’entretiens annuels très limités, d’une alimentation phytoplanctonique souvent abondante et où les poissons (carpes koi, poissons rouges) sont d’ordre général moins voraces car naturellement suralimentés d’algues et d’insectes. C’est sous ces conditions que nous avons obtenu le plus de juvéniles en croissance jusqu’à maturité.

Pour autre aspect surprenant, il est important de préciser qu’un bivalve peut être plutôt remuant dans un bac ; le phénomène se voulant très lent mais physiquement observable. En effet, chaque bivalve adulte peut se détacher de son support et se mouvoir dans son environnement au biais de son pied, qui est une sorte de petite langue blanchâtre qui lui permet de ramper très lentement à l’horizontale ou à la verticale. En aquarium, il n’est pas rare d’observer des changements de supports de tout ou partie de sa population, chaque individus cherchant les meilleurs emplacements pour se nourrir.

Ceci dit, le déplacement demeure plus délicat sur les sols de sable ou gravier où le risque d’enfouissement accidentel mais mortel est présent. Pour éviter la perte d’individus, nous recommandons d’incorporer les bivalves en les posant délicatement directement sur des supports durs afin qu’ils s’y fixent plus aisément. Au même titre, leur retrait volontaire d’un support ne doit aucunement consister à l’en arracher. La solidité de leur byssus, véritablement non négligeable, pourrait mener à l’extraction du corps de la coquille et une mort aussi certaine qu’immédiate. Pour le rétirer, nous recommandons de faire tourner le bivalve sur son support avec délicatesse jusqu’à ce que le byssus cède. L’opération peut, selon les cas, être plus ou moins longue pour parvenir à le décoller.

En termes de maintenance, le bivalve Myoida ne demande aucun entretien spécifique et s’acclimate parfaitement à tous les types de bacs, chauffés ou non, sous eau du robinet et sol neutre. Nous recommandons toutefois de les incorporer dans des bacs où plusieurs supports durs sont présents (pierres, bois, décors…) et pas des bacs seulement aménagés de sable ou gravier. Seule une vigilance à la température est à privilégier lors de l’acclimatation pour éviter les chocs thermiques brutaux qui lui seraient fatals. Une mise à température progressive peut alors facilement se faire sur quelques heures en trempant simplement le sac de transport dans le bac de réception. Il n’est pas recommandé de basculer les bivalves d’un aquarium à un bassin extérieur en plein hiver pour la même raison et vice-versa. Ce type de manipulation est à privilégier au début de l’automne ou à la fin du printemps pour une question d’équilibre thermique.

Comme pour tous les mollusque, les bacs acides maintenus au biais de sols techniques et d’eau osmosée sont à proscrire en raison du manque de calcium qui ne se veut plus suffisant au bon maintien de leur coquille.

Dans les bacs faiblement plantés, il est possible de suppléer l’alimentation des bivalves avec des poudres spécifiques aux mollusques qui se trouvent facilement dans le commerce ainsi qu’avec de très faibles doses de morenga ou de spiruline bio. Les poudres destinées aux alevins sont également bien adaptées. Nous recommandons également de suppléer l’alimentation sur la première semaine qui suit un changement d’eau de plus de 20% du volume et aussi en période hivernale où le phytoplancton et les micro-algues se développent généralement bien moins en aquarium.

|

PRIX :

Envoi possible entre avril et octobre. Pas d'envoi en période de grand froid ou de canicule. Frais de port : 10 euros supplémentaires. |